みりん・みりん風調味料・みりんタイプ調味料の違いは?原材料や使い方を比較して紹介!

「みりん」と「みりん風調味料」の違いを知っていますか?スーパーに並んでいると、安いみりん風調味料を買う人も多いかもしれません。今回は、みりん・みりん風調味料・みりんタイプ調味料の原材料の違いを紹介します。使い方の違いも紹介するので、参考にしてみてくださいね。

(このページにはPRリンクが含まれています)目次

みりん・みりん風調味料の違いとは?

みりんは、使うことで料理にコクやうま味を出すことからよく使う人も多いでしょう。店頭には、みりんの他にもみりん風調味料やみりんタイプ調味料が並んでいますが、一つ一つに違いはあるのでしょうか。以下では、みりんやみりん風調味料などの違いをまとめて紹介します。

みりん・みりん風調味料の一番の違いはアルコールの度数

一般的にみりんのアルコールは13%程度なので、店頭ではお酒コーナーに置かれていることもあります。一方で、みりん風調味料のアルコールは1%未満で、水あめなどでみりんの甘みを再現しています。また、みりんタイプ調味料はアルコールが9%程度でみりん風調味料同様、水あめでなどで甘みを加えているのが特徴です。

「みりん」と「みりん風調味料」の原材料の違いは?

みりん風調味料はみりん風であるとは言え、本物のみりんに近い味わいがあります。このように味わいが近いみりんとみりん風調味料ですが、原材料にはいくつか異なる点があるようです。以下ではみりんとみりん風調味料、みりんタイプ調味料の原材料の違いを紹介します。

①みりんの原材料

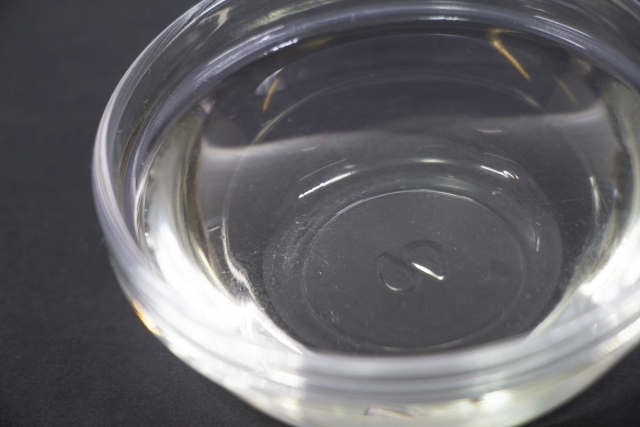

みりんの原材料はもち米と米こうじで、そこに焼酎を加えることでみりんが作られます。みりんの作り方にもいくつかあり、長期間かけて作られる伝統的な製法と40~60日程度で作られる工業的な製法があります。それぞれの製法で使われる焼酎の種類が違い、伝統的な製法には乙類焼酎、工業的な製法には甲類焼酎を使うのが一般的です。

②みりん風調味料の原材料

みりん風調味料は、原材料にみりんと同様に米こうじや米を使うのに加えて、水あめやブドウ糖で甘みを加えているのが特徴です。みりんと違い、みりん風調味料は塩分を含んでいることも多いので、みりんをみりん風調味料で代用する際には塩分の摂りすぎには注意が必要です。

③みりんタイプ調味料の原材料

みりんタイプ調味料はみりんとみりん風調味料の間のような調味料で、みりんよりもアルコール度数が低く、飲用できないように食塩が使われています。みりんタイプ調味料は原材料に米麹や水あめを使うことで、みりんのようなほのかな甘みとコクも再現されています。

みりん・みりん風調味料の使い方の違いは?

みりんやみりん風調味料はそれぞれ似た味わいですが、原材料にいくつか違いがあることが分かりました。以下では、原材料の違うそれぞれの調味料に合う使い方や料理の違いをいくつか紹介します。

①みりんの使い方

みりんは、以下のような料理を作る際に適しています。

・肉じゃが

・筑前煮

みりんにはアルコールが含まれているため、肉や魚の臭い消しに効果的なのに加えて煮崩れ防止にも役立ちます。上記のような長時間火にかける必要のある煮物は、煮崩れする可能性もあるので、みりんを加えることで見栄えも良くできる上に旨みとコクも加えることができます。