魚へんに有「鮪」と書いて何と読む?意味・由来や他に魚へんがつく漢字は?

魚へんに有という漢字を書いてなんと読むか知っていますか?読み方は「マグロ」です。今回は、魚へんに有で「マグロ」と読む由来をマグロの特徴とともに紹介します。魚へんに交と書く「鮫」など、魚へんがつく漢字の魚をマグロ以外にも紹介するので参考にしてみてくださいね。

(このページにはPRリンクが含まれています)目次

魚へんに有という漢字を書いてなんと読む?読み方や由来とは?

魚へんに有と書いた漢字がありますが、どのような読み方をするのでしょうか。ここでは、魚へんに有と書く漢字の読み方や由来について紹介します。

魚へんに有と書いて「マグロ」と読む「鮪」の由来

鮪と書く漢字の読み方は「マグロ」で、この漢字の由来はマグロの習性や特徴に由来しています。鮪のつくりである有は、旧字体で右手を表す「又」と肉を意味する「月」から構成されている漢字です。マグロが海の中を広く右手で物を囲うように泳ぐことや、たくさんの身が有ることからこの漢字が当てられたと言われています。

また、マグロの魚体が大きいことから「ここに魚有り」といった意味で、鮪の漢字が使われるようになった説もあります。

魚へんに有と書く魚「マグロ」はどんな魚?

魚へんに有と書くマグロは、どのような魚なのでしょうか。ここでは、マグロの日本での消費量や名前の特徴などについて解説します。

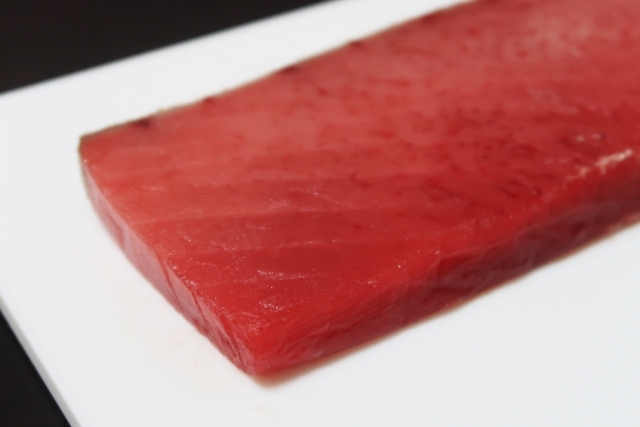

マグロは世界の消費量の25%を日本が占めているほど人気のある魚

マグロは世界の各国で漁獲されていますが、特に日本での人気が高く、世界の消費量の約25%を日本が占めています。日本ではマグロは刺身や寿司として食べられることが多く、日本食ブームを背景に世界各地でもマグロの寿司が食べられています。また、外国ではソテーなどに調理して食べるのも人気です。

マグロは成長とともに名前を変える

| 重さ | 幼魚・稚魚 | 20~40kg | 40kg~ |

| 呼び方 | シンマエ | ヨコワ | マグロ |

マグロは、上記のように成長によって名前が変わる魚です。上記は関西地方のクロマグロの呼び名で、関東地方では幼魚・稚魚から成魚に成長するにつれてコメジ、メジ、マグロ、オオマグロといった呼び名に変化します。なお、ヨコワは静岡県や和歌山県などの一部の地域でのみ使われている、クロマグロの通俗名です。

鮪以外に魚へんがつく漢字の魚は何がいる?

魚へんがつく魚は、マグロの他にどのようなものがあるのでしょうか。ここでは魚へんの付く魚を紹介するので、参考にしてください。

①魚へんに交わる(鮫:サメ)

魚へんに交わるの文字を合わせた「鮫」の漢字の読み方は、サメです。サメが上下の牙を剥き出しにすることから、このような漢字が当てられた説が有力です。また、サメが雄と雌が体を交わらせて交尾をする様子から「鮫」となった説もあります。

②魚へんに師(鰤:ブリ)