レバーの食べ過ぎは病気の原因に?適量は?栄養価・効能やカロリーなども紹介!

【管理栄養士監修】レバーを食べ過ぎると体に害があることを知っていますか?今回は、レバーを食べ過ぎると起こる症状・病気や1日にどのくらいまで食べていいのかを紹介します。レバーの体にもたらす美容効果なども紹介しているので、参考にしてみてください。

(このページにはPRリンクが含まれています)目次

- レバーの食べ過ぎは要注意…?

- レバーの食べ過ぎによる害や病気は?

- ①プリン体によって痛風になる

- ②急性ビタミンA過剰症になる

- ③慢性ビタミンA過剰症になる

- レバーは妊娠中の人には注意が必要?

- レバーを食べ過ぎると流産や死産になる可能性がある

- レバーは1日にどのくらい食べていいの?

- レバーの1日に食べる目安の量を種類別に比較

- レバーを適量食べた時の栄養素の効果・効能は?

- ①鉄

- ②亜鉛

- ③ビタミンB1・B2

- ④ビタミンA

- レバーのカロリー・糖質は高い?低い?

- レバーのカロリー・糖質を種類別に紹介

- レバーのオススメの食べ方・レシピは?

- ①焼く:レバニラ炒め

- ②煮る:鶏レバーの甘辛煮

- ③茹でる:豚汁

- ④ペーストにする:レバーペースト

- レバーの食べる量には要注意

レバーの食べ過ぎは要注意…?

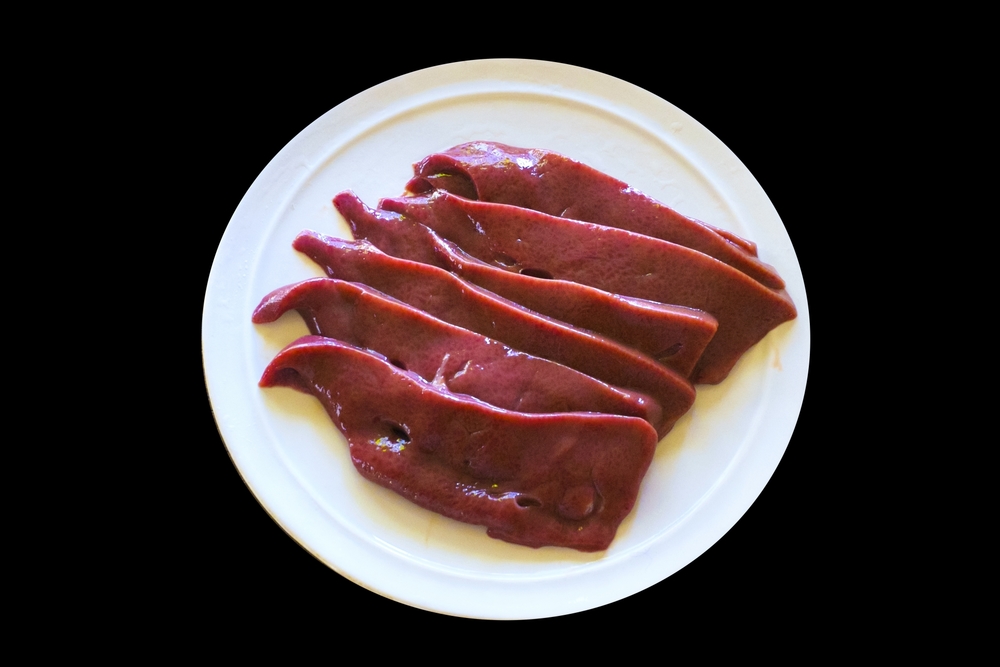

レバーと言えば鉄分、ビタミン豊富な食材と想像する人が多いでしょう。また貧血予防・ダイエット効果を期待して食事に取り入れたい一品です。しかし、レバーの食べ過ぎは体に害を及ぼす可能性があります。妊娠中には特に気を付ける点もあり、具体的な摂取量や、レバーの栄養・効果など詳しく紹介します。

レバーの食べ過ぎによる害や病気は?

レバーの食べ過ぎによる害や病気にはどんなものがあるのでしょうか。レバーに含まれるビタミンAや、鉄分、プリン体など関係しているのでしょうか、具体的に見ていきます。

①プリン体によって痛風になる

通風の原因となる尿酸はプリン体から作られることは有名ですが、元々尿酸は体内に800mg~1200mgあり、体内でのプリン体の合成によって700mgの尿酸が作られています。対して食事からの摂取量は少ないと言われていますが、体外への排出量も少なく蓄積しやすいです。レバーなど内臓系の肉にはプリン体が多く含まれているので、食べ過ぎには気を付けましょう。

尿酸が体内で関節などに蓄積すると尿酸塩結晶となり、針のような結晶が激痛を起こします。プリン体そのものが痛風の原因ではなく、暴飲暴食、激しい運動、肥満などから、血液の尿酸値が上がり痛風になるおそれもあります。現在痛風の方や、高尿酸血症の方はプリン体が多く含まれるレバーなど食べる際は注意し尿酸の蓄積を予防しましょう。

②急性ビタミンA過剰症になる

レバーの食べ過ぎや、ビタミンAを多く含む食材を一気に摂取した場合、ビタミンAは尿中に排泄されないため、体の中に蓄積されます。ビタミンAを大量に摂った場合に、嘔吐や悪心、顔の紅潮や頭痛などの症状が見られますが、急性の場合は、死に至るケースもあるため注意が必要です。

③慢性ビタミンA過剰症になる

レバーの食べ過ぎや、ビタミンAを長期的に食事やサプリメントなどで摂ると、慢性的な症状として筋肉痛、食欲不振、脱毛症、皮膚の荒れ、脳圧亢進、頭痛などが現れます。普通の食事では、ビタミンAを摂り過ぎる心配はありませんが、サプリメントなど併用して摂取していると過剰になる恐れがあります。

竹本友里恵

管理栄養士

レバーは、高たんぱくで低脂質、ミネラルやビタミンが豊富に含まれています。レバーの良い所は栄養価の高さだけでなく、即効性にあります。レバーはビタミンAの前駆体(βカロテン)ではなく、ビタミンAそのものが含まれるので、体内で栄養素を変換する必要がなく、ビタミンAをダイレクトに吸収するできます。また大豆製品や野菜・海藻類から摂れる鉄分は"非ヘム鉄"と呼ばれ、体内吸収率が約10~60%なのに対し、動物性の"ヘム鉄"は約90%と非常に高いです。鉄分はビタミンCと一緒に摂取すると吸収力が上がるので、野菜や果物を取り入れるようにしましょう。

レバーは妊娠中の人には注意が必要?

レバーを妊娠中にたくさん食べると鉄分が摂取でき、体に良さそうですが本当に大丈夫でしょうか。妊娠中にレバーを摂る際に、気を付けるべき点を見ていきましょう。

レバーを食べ過ぎると流産や死産になる可能性がある

ビタミンAの1日の妊娠中の推奨摂取量は、初期から中期まで650~700μg、妊娠後期は+80μg、出産後の授乳期間+450μgを摂取する事が推奨されており、レバーなら、少量で大丈夫です。レバーの食べ過ぎによりビタミンAの過剰摂取に特に気を付けるのは、妊娠初期から3か月頃と妊娠後期です。

ビタミンAは体内に蓄積されやすく、胎児にも吸収され、聴覚や視覚異常や奇形の恐れがあり、最悪の場合は流産や死産につながります。レバーの食べ過ぎは胎児への影響がありますが、妊娠期間は鉄欠乏性貧血になりやすいです。ビタミンAが不足すると目・粘膜・気管・消化管に異常を及ぼす恐れがあるため、適量を摂るよう心がけましょう。

レバーは1日にどのくらい食べていいの?